ベネシード オートファジー ドリンク

近年話題になっている「オートファジー」は、1963年にベルギーの生物学者によって定義されました。東京工業大学栄誉教授である大隈良典氏が1993年に「オートファジー」に欠かせない遺伝子を14種類発見し、その論文が評価されて2016年のノーベル生理学・医学賞を受賞したことで、一躍注目されました。

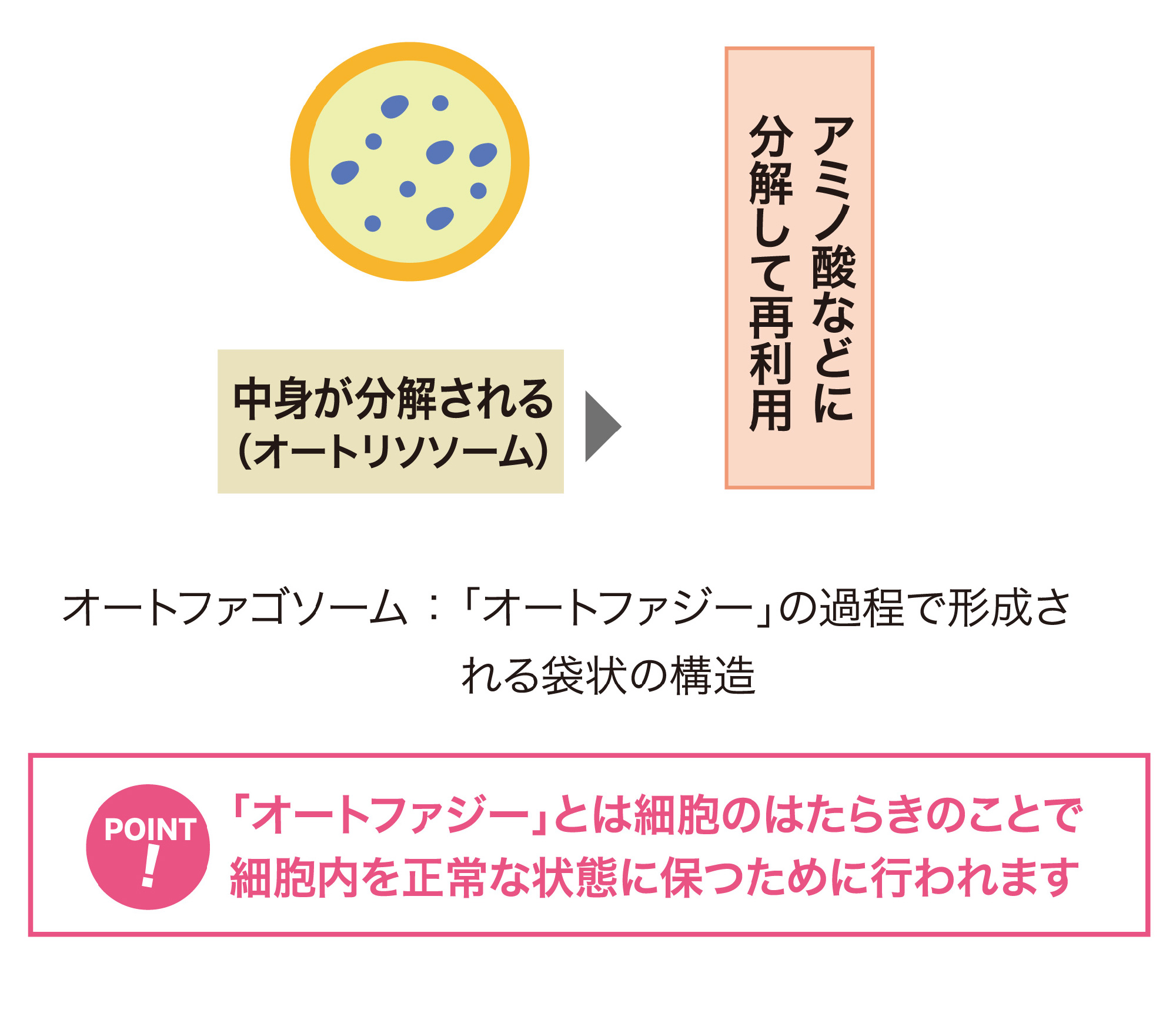

「オートファジー」とはギリシャ語で「auto(オート)=自己」と「phagy(ファジー)=食べる」という意味で、自分を食べて栄養に変えるはたらきのことを「オートファジー」(=自食作用)といいます。

ヒトは37兆個の細胞が集まってできています。この細胞に不具合が起きると、体がうまく機能しなくなり病気になります。「健康」とは細胞が正常に機能している状態であり、「病気」とは細胞がうまく機能していない状態のことをいいます。「オートファジー」はこの細胞内の不具合を正常な状態に保つためのシステムのことで、生命維持に欠かせないシステムといえます。

オートファジーの特徴

01 | 細胞内の新陳代謝

「オートファジー」は細胞内の新陳代謝の役割も持っています。

細胞内を正常な状態に保つために、毎日少しずつ細胞の中の物質を分解して入れ替える、いわば「リサイクル」を行っています。

人間は食物からたんぱく質を摂取していますが、全身の細胞が一日に合成するたんぱく質は約240gと言われており、その量は食物から取れるたんぱく質の4倍近い量です。食物からの摂取だけでは足りないため、「オートファジー」のはたらきによって細胞の中の古くなったたんぱく質をアミノ酸に分解して、新しいたんぱく質を作る原料を作っているのです。さらに、ほかの細胞質成分(核酸や脂質)や細胞小器官なども分解して新しいものに作り替えています。

「オートファジー」がうまくはたらかないと、各臓器でいろいろな病気が発症してしまうことが実験により判明しています。

「オートファジー」は発見当時、飢餓状態にしたラットの肝臓から発見されたことから、飢餓時に「オートファジー」することで栄養を確保していると推測されました。その後の研究で、すべての生物において栄養源の確保は「オートファジー」の最も基本的な役割であることがわかりました。

ヒトのような高度な多細胞生物は多少の飢餓に耐えることができますが、単細胞生物は細胞の中にあらかじめ栄養を蓄えておくことができないため、栄養が枯渇すると死に直結します。そのため、「オートファジー」による栄養確保はとても重要になってきます。

オートファジーの特徴

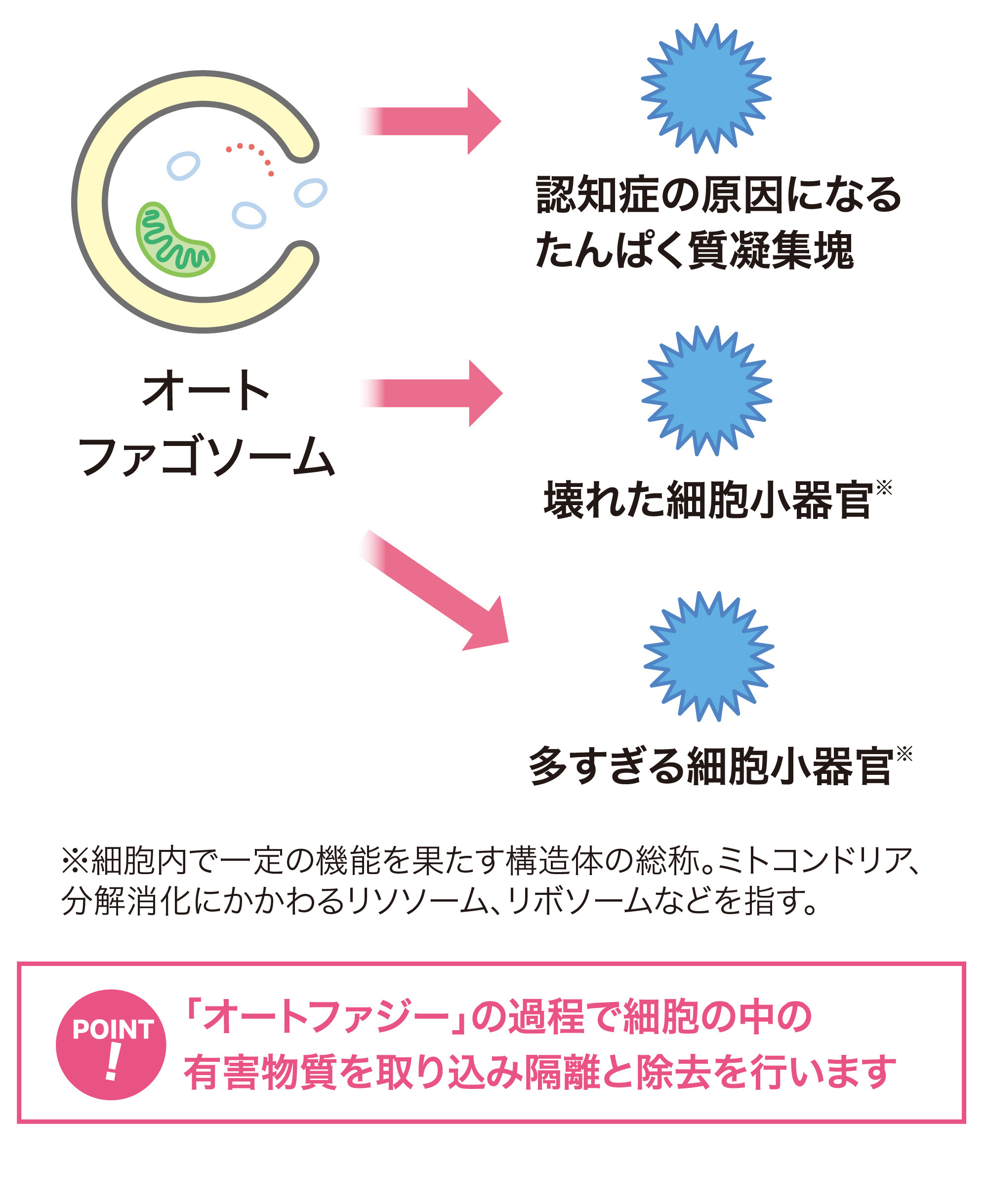

02 | 有害物質の除去

「オートファジー」は、細胞内の物質をオートファゴソームという袋に包み込んで分解します。オートファゴソームは、無作為に細胞を回収するのではなく、細胞内に現れた有害なものを取り込んで分解し、病気を防ぐ役割をしています。

近年「オートファジー」の研究は飛躍的に発展し、「オートファジー」が発がん、神経変性疾患、2型糖尿病等の生活習慣病、心不全、腎症、感染症、各種の炎症など、さまざまな重要疾患の発症を抑止していること、また発生・分化、老化、免疫などにおいて重要な生理機能を持つことが明らかになっています。

「オートファジー」のはたらきは加齢とともに低下してしまいます。そして年齢を重ねるほど「オートファジー」のはたらきを抑制する物質も増えていくと言われています。年齢を重ねても「オートファジー」を活性し続けることで「オートファジー」を抑制する物質の増加を抑えることができたら、生物にとって様々な効果が期待できます。

オートファジーの効果

01 | 健康長寿

外国と比べても長いといえる日本の平均寿命ですが、健康寿命は平均寿命に比べて約10年も短くなっています。結局長生きできても、病気になりながら医療の力で生きているというのが現状です。

年をとると加齢性疾患といってさまざまな病気になりやすくなりますが、加齢による病気の一部は、「オートファジー」の低下が原因で起こっていたり、症状が悪化していたりする可能性が研究結果で分かってきました。

「オートファジー」を活性化することで病気になりづらい体を作り、平均寿命と健康寿命を限りなく近づけて、元気な毎日を過ごせるようになります。

オートファジーの効果

02 | 免疫力の維持

「オートファジー」のはたらきの中でも特に注目されているのが、免疫システムのひとつ、有害物質の除去機能です。

従来から知られている免疫システムには自然免疫と獲得免疫があります。自然免疫は体に生まれつき備わっている異物を排除する仕組みで、体内に侵入した敵を攻撃しますが細胞内に入り込まれると攻撃できません。獲得免疫は異物を記憶して個別に攻撃する後天的な仕組みで、特定の敵の情報を長期間記憶し攻撃しますが特異性が高い免疫です。

「オートファジー」は自然免疫と獲得免疫の両方のはたらきを助け、免疫力全体に重要な役割をしています。

オートファジーの効果

03 | アンチエイジング

人は日々の生活で、ストレスや食生活の乱れ、紫外線、汚染物質、ウイルスなど様々な要因の積み重ねで細胞の機能が低下していきます。その結果、肌のシミやしわ、白髪や抜け毛、疲れやすくなったり、食べていないのに太りやすくなるといった変化があらわれるようになります。こういった体の変化に対して、化粧品や白髪染めなどで個別に対応する対症療法的なアンチエイジングがとられてきましたが、機能が低下した細胞を元に戻すことはできないため、本質的な改善にはなりません。そこで「オートファジー」を活性化し細胞そのものの新陳代謝を促し低下した細胞の機能を回復させることで、体を内側から若々しく保てるようになります。

いのちを守るしくみ

オートファジー

大阪大学名誉教授 吉森 保